2023(皇紀2683年明治156年大正112年昭和98年平成35年令和5年)年6月13日(火)

昨日は終日曇りで気温は夏日以下。

ざっそう句;昔来た 道を辿れば 鬼に会う。

ノートパソコン1にてワープロ作業。コンビニプリント用のPDF作成。集金と配り物に対応。午後、用事外出を宣言していたが、かなり遅れた。雨がパラパラ。コウモリを持って用事外出。最初に郵便局。用事が済んでコンビニに向かう。一瞬、方向感覚を失う。陸自ヘリコプターの墜落事故を思い出す。田舎の田圃道をヨボヨボ歩いているだけなら方向感覚を失っても死亡することは無いだろうが...。夕方、車を運転していてトンデモナイ方向に向かっていたという話を高齢の老人に聞いたことがある。ご本人はオトウカにバカされたと言っていたが、知らぬ間に周辺の雰囲気に飲み込まれてしまうのは人間の性か。CEEK.JPでキーワード「山上」を検索すると、「47NEWS : 共同通信公判前整理手続き、妨害意図なし 地裁へ“不審物"送付の都内男性47NEWS : 共同通信 05:04」というニュースあった。いよいよ裁判が始まるのか。

原ファイル名=「IOB_20230613_;昔来た 道を辿れば 鬼に会う。.gif」

CEEK.JPのワンタッチキーワード検索:「ホット検索ワード:

本日: 警視庁 自衛隊 海上保安 北朝鮮 福岡 解散 大阪 山上 骨太 関西電力

昨日: 警視庁 自衛隊 北朝鮮 福岡 海上保安 大阪 川崎 ウクライナ 埼玉 強盗;

一昨日: 警視庁 自衛隊 北朝鮮 海上保安 埼玉 京アニ 福岡 大阪 解散 京都アニメーション;

二昨日: 警視庁 自衛隊 年金 ガーシー マイナンバー 大阪 海上保安 北朝鮮 中国 維新」

************************

身辺雑記:老人の寝言:老人の妄想:近世群馬の人々(1):湯浅一郎;「空っ風、視界遮る砂ぼこり」:20230613。

処分すると言うので、貰ってきた古本の一冊に「近世群馬の人々(1)」(三山文庫9:昭和38年刊)(本書)があった。その人名を目次から引用すると以下の通り。聞いたような名前もあるが、良く知っている名前はほとんどない。そこで当ブログ内での引用件数を調べて見た。今回は湯浅一郎からの妄想を綴る。

内田粂太郎(0)

江口きち(0)

金井之恭(4)

桑島定助(0)

佐藤次郎(0)

須永 好(0)

住谷天来(0)

角田金五郎(0)

角田柳作(15)

村上随憲(7)

湯浅一郎(2)

湯浅一郎の章の執筆者は明治42年生まれで自由美術家協会会員の画家小林良曹(こばやし りょうぞう)とある。WEB情報によると、小林良曹に関する情報は少なく、「19小林良曹洋画家。(1910~1999) 安中市出身 +小林良曹画集 小林良曹/編上毛新聞社1988」との事だ。更に,WEB情報によると、「安中散歩 - ここをキャンプ地とするっ!IV - gooブログ;安中市出身の画家小林良曹、ヨーロッパの風景画などもありますが地元の私が引かれるのは「安中杉並木」や「妙義山」を題材にした画。生まれ育った安中の風景を見つめる優しい思いが伝わって来ます。」との事だ。

WEB情報によると、「2 湯浅一郎洋画家 (1868~1931) 安中市出身 +湯浅一郎展 没後60年 甦える明治・大正の光 群馬県立近代美術館/編・発行 1991 +湯浅一郎を中心とした近代日本洋画展 群馬県立近代美術館/編・発行 1977」との事だ。更に、WEB情報によると、「https://mmag.pref.gunma.jp › works › yuasa;湯浅一郎 - 群馬県立近代美術館;2022年4月14日湯浅一郎 YUASA Ichirō, 1868-1931(明治元-昭和6) 醤油味噌の醸造販売を家業とする安中の湯浅家の長男として生まれる。 父治郎が同郷の新島嚢の信奉者であった関係で、京都の同志社英学校に入学、1888年、東京に出て山本芳翠の生巧館画塾に入り、その後黒田清輝の天真道場に学ぶ。 1896年、東京美術学校に西洋画科が新設されたのにともないその選科3年に入学。 同年、白馬会の結成にも加わる。 1905年から09年にかけて渡欧。 スペインでベラスケスの模写に熱中。 帰国後、山下新太郎らとともに二科会の結成に参加。」との事だ。

WEB情報によると、「湯浅治郎;湯浅 治郎(ゆあさ じろう、1850年11月24日(嘉永3年10月21日) - 1932年(昭和7年)6月7日)は、日本の明治から昭和戦前期にかけての政治家・実業家・社会運動家。雅号は雲外。弟は詩人の湯浅吉郎(半月)。中村栄助、大澤善助とともに経営面で初期同志社を支えた。Wikipedia (JA)」との事だ。

WEB情報によると、「https://chester-souzoku.com › inheritance › family-estate-5124

家督相続とは? 今も残る相続の考え方と注意点を専門家が解説;家督相続 とは原則として故人の長男が遺産のすべてを引き継ぐ制度で、明治時代から戦前まで適用されていました。 現在は制度としては存在しませんが、 自営業者や地主の相続では今でも家督相続に近い相続をするケースがあります。 また、代々受け継いできた土地や家屋の相続登記ができていない場合は、戦前にあった相続について 家督相続として登記する場合があります。」との事だ。

色々な情報を集めてみると、湯浅一郎は長男だったが、湯浅家の家業を継がず、独自の道を歩んだようだ。YouTubeで山田五郎の番組を見ていると画家の生涯が紹介されている。自分から絵を描いて飯を食うのは中々大変だ。湯浅一郎がなぜ画家の道を歩めたのか知りたい。推測だが、湯浅一郎の場合は、それが許されるだけの環境、資産、人材、教養・文化があったのだろう。かくて、地域の名家から画家という業界に一人の人材を送り出すことが出来たのでは無いか。

今や、生成AIという技術が普及して、画家の真似をさせた作品が容易に得られる時代になった。画家や芸術家が食って行く空間はじりじりと狭められて行くだろう。だが、所詮芸術などは、腹を減らした貧乏人がやる道楽では無かった。「近世群馬の人々(1)」に取り上げられた、11名の人物は、江戸時代末期から戦前・戦後にかけて、自分が好きこのんで選んだ道を歩けた幸せ者だったに違いないと思われてくる。

とりあえず、「近世群馬の人々(1)」を拾い読みして最後まで来た。それなら「近世群馬の人々(2)」という題名のみやま文庫はあるのか。どうもなさそうだ。「近代群馬の人々(2)」は出版されたようだ。「近世」と「近代」の時代区分は厳密な定義はなさそうだが一緒にすると混乱を生じる。「近代群馬の人々(2)」は、「近世群馬の人々(1)」のシリーズ物・続編として企画されたようだが、採択された人物はWEB検索で判明出来なかった。

WEB情報によると、「第12巻 近代群馬の人々(2);発行日:昭和38年10月1日;著 者:共著

仕 様:B6判 本文293頁;価 格/みやま文庫会員 2000円+税+送料 非会員 2500円+税+送料;県出身者で、近代に活躍した木暮理太郎、ブルーノタウトら人物九人伝。宮崎青山ら執筆。」との事だ(復刻版があるようだ)。

広辞苑によると「近世」とは、「きん‐せい【近世】🔗⭐🔉振;きん‐せい【近世】

①今に近い世。近時。近頃。

②(modern age; early modern)歴史の時代区分の一つ。古代・中世のあとに続く時期。広義には近代と同義で、狭義には近代と区別して、それ以前の一時期を指すことが多い。一般にヨーロッパ史ではルネサンスから絶対王政期、日本史では江戸時代(安土桃山時代を含む場合もある)を指す。→近代。」とのことである。

広辞苑によると「近代」とは、「きん‐だい【近代】🔗⭐🔉振;きん‐だい【近代】

①今に近い時代。近ごろ。「―秀歌」

②(modern age)歴史の時代区分の一つ。広義には近世と同義で、一般には封建制社会のあとをうけた資本主義社会についていう。日本史では明治維新から太平洋戦争の終結までとするのが通説。→近世→現代。」とのことである。

WEB情報によると、「https://ja.wikipedia.org › wiki › 木暮理太郎;木暮理太郎 - Wikipedia

木暮 理太郎 (こぐれ りたろう、 1873年 12月7日 - 1944年 5月7日 )は、 日本 の 登山家 。 概説 [ 編集] 群馬県 新田郡 強戸村 大字寺井(現・ 太田市 )生まれ。 東京帝国大学 文学部 哲学 科中退。 田部重治 と共に、詳しい 地図 がまだ作成されていない 探検 時代の 日本アルプス や 秩父山地 に入り、これらの山々の魅力を世に紹介した。 単に 山に登る だけでなく、山岳展望や登山史の研究、地名の考証にも大きな熱意を示し、人文的な「山岳研究」というべき分野を開拓したパイオニアの一人である。 著書『山の憶い出』は日本の山岳書中でも内容の濃い傑作とされる。」との事だ。

WEB情報によると、「https://www.doshisha.ac.jp › news › 2022 › 1019 › news-detail-9192.html

同志社大学 人文科学研究所 第104回 公開講演会「アメリカ合同 ...

2022年10月19日同志社の創立者新島襄は、幕末の1864年、激動する日本の将来を憂い、国禁を犯して脱国し、約10年間にわたりアメリカで学び、キリスト教の牧師(補)として帰国しました。新島がアメリカで出会い、彼を日本に派遣した教派は、プロテスタントのアメリカ会衆派教会(Congregational Church)でした。」との事だ。

明治時代の市民平等と言う思潮を受けてプロテスタント等のキリスト教も群馬県に浸透してきたのだろう。群馬県の風土として空っ風が有名だが、大昔からそんな都市伝説があった筈はないだろう。明治以後の社会風潮から徐々に出来上がったのかも知れない。他愛の無い都市伝説に自縄自縛されては何の生き甲斐か。江口きちを、佐藤次郎を殺したのは誰か。群馬県の、日本の精神の未開性が犯人では無いか。

*************************

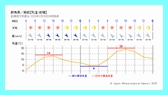

| 項目 |

日積温 |

残日 |

通日 |

通積温 |

TA |

TX |

TN |

TD |

WX |

SN |

RN |

| DATA |

498.9 |

203 |

162 |

46621.9 |

20.8 |

24.1 |

19.9 |

4.2 |

3.3 |

0 |

0.5 |

| 時刻等℃ |

℃ |

日 |

日 |

℃ |

℃ |

12 |

2 |

℃ |

14 |

0.00 |

mm |

| |

|

|

|

1年の |

44% |

経過 |

|

|

|

AMEDASへのリンク |

|

| ダブルカウントに注意(2023年1月3日ファイル作成);黄緑はそのデータ発生時刻(MATCH関数20220116) |

| 伊勢崎 2023年6月12日(1時間ごとの値) |

*************************

ページ先頭へ飛ぶ

Ranking

|

| |

|

| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);

| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);  | ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);

| ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);