2011/12/3

昨日は曇り時々雨。終日寒い日であった。パソコンを置くスチールラックを修理。強いと思って体重を欠けたところ支えのパイプがグニャリ。金槌で叩き直す。外してあったXPパソコンのケースを付けた。夏からこの時期までケース無しで使ってきた。今年の夏は動作の不安定に直面したが、メモリーモジュールの接触不良だったようだ。その後は安定に動いている。ケースを強く押したらパワーSWのツメが外れて、ケースの中にSWが落果。狭くて工具も入らないので仕方なく、DVD取り付け金具を外して作業スペースを作ってからSWを取り付けた。今度は、CPUファンに配線が接触して異音が発生。何回かやり直しをしてようやく動作にこぎ着けた。おかげでDVD交換は出来そうだ。DVD-RAMを使いたいのだが。部屋の整理を始めたがほとんど進まず。

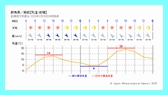

2011/12/2の天気

| TAVE= |

4.5 |

| TMAX= |

5.5 |

| TMIN= |

3 |

| DIFF= |

2.5 |

| WMAX= |

3.2 |

| SUNS= |

0 |

| RAIN= |

4 |

最低気温(℃) 2.9 07:06

最高気温(℃) 5.7 00:32

読みかじりの記:「特許のルールが変わるとき 知財大国アメリカを揺るがせた特許侵害事件「フェスト」」 高岡亮一 著 (2002年 日経BP社)

本書を手にした動機はTPP交渉という黒船を理解するため。本書が出版された前後に大きな出来事が起こっている。同時多発テロもその一つ。その周辺が特許事務所が多い地帯だと本書で知る。日本政府はアジアの成長を取り込むと意気込んでいるがTPPでアメリカとどのように向き合うのかその姿勢が見えない。昔の中国への朝見外交の延長をアメリカでしているようにもみえる。TPPでアメリカが第二の黒船を派遣するとなると、物量的な仕掛けではなく、もっと巧緻な仕掛けをしかけてくるのではないかとう予感があるのだ。それがまさに特許戦略ではないか。

「米国の特許制度;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%88%B6%E5%BA%A6;(最終更新 2011年9月23日 (金) 20:04)」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)。の記事に「米国の特許制度では、アメリカ合衆国の特許制度について説明する。 米国において特許制度について定めた法律は、米国特許法(35 U.S.C.、Title 35 of the United States Code)である。米国の特許制度は、先発明主義を採用するなど、日本をはじめとする他の国の特許制度と大きく異なる点を有してきた。ただし2011年9月、先願制度への変更を含む「リーヒ・スミス米国発明法案」(Leahy-Smith America Invents Act)が米議会で可決されたため、今後の動きに注意が必要である。」とある。

本書では、アメリカのフェスト社が日本の焼結金属工業株式会社(現社名SMC:SMC株式会社(エスエムシー - )WIKIPEDIA url=http://ja.wikipedia.org/wiki/SMC)を特許侵害を理由に提訴した事件を主軸に、アメリカの特許事情を織り交ぜて、この事件が特許制度の大きな転換点になることを解説している。その焦点となるのが、特許権が両刃の剣となる「均等論」である。そもそも、特許権は国が発明者に独占的に与える権利の一つだ。産業上の不公正な独占は独禁法が厳しく監視するが、特許法に基づく特許権はその独禁法に優越する権利を許す。その前提に、その発明の実施が社会に有用である事だ。一方、その特許を持たない第三者(公衆)は特許権者の特許権行使が事業の障害になる。特許裁判はその利害の衝突と言える。「均等論」とは許可された特許の解釈で権利を拡大できるという論拠となる。均等論は特許権者には有利に働くが、その特許から逃れようとするライバルには不利にはたらく。本書はその均等論が変質して行くさまを各種の裁判の経過を通して示している。

本書の横糸としては、アメリカの特許制度、弁護士、弁理士の数等々いろいろな特許事情を紹介している。また、アメリカの弁理士が、どのようにして弁理士になり、どのような仕事をしているか、弁護士のノルマ、弁理士事務所の大型化等の現実的な姿を描いている点も興味がある。ともかく、特許裁判はアメリカの弁護士、弁理士にとっては金になる仕事らしいことは事実のようだ。

「弁理士 (日本);http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB_%28%E6%97%A5%E6%9C%AC%29;(最終更新 2011年11月12日 (土) 13:39 )」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)。の記事に「日本における弁理士(べんりし)とは、弁理士法で規定された産業財産権等に関する業務を行うための国家資格者をさす。」、~「このような懸念に対して、日本の現状では、資格要件が逆に規制緩和によってさらに簡素化されつつあり、ミスマッチが増大している。一方、急激な弁理士数の増加目標は達成され、弁理士登録年数5年未満の新人弁理士が40%を占める状態となっている。これにより、日本の弁理士数(7,500人)は、英国弁理士数(3,230人=1,730人+1,500人)、ドイツ弁理士数(2,300人)、およびフランス弁理士数(500人=230人+270人)の合計数(約6,000人)を大幅に上回っている。しかしながら、出願数比では、依然として米国はもちろん、欧州特許弁理士にも遠く及ばない(日本は7,500人/約40万件、米国は特許弁護士(Patent Attorney)約27,000人+特許出願代理人(Patent Agent)約8,500人=35,500人/約44万件、欧州特許庁への代理権保持者(大半が欧州特許弁理士)は8,500人/約14万件[12][13])。 2006年度からは科目合格制度その他の弁理士試験の緩和制度が整備された一方、合格率が50%近くから33%へと低下した法曹の増員ペースの鈍化の例もある。よって、今後の弁理士の増加のペースについては次第に明らかになるはずである[14]。」とある。

ともかく、アメリカの特許裁判が、特許の本質的な部分まで切り込んで、最高裁判決を塗り替えて行く様が本書で詳細に示されている。そのような点では日本はまだまだ国民の意識が低いのではと感じる。特許裁判に陪審制もあるのは驚きだ。弁護士、弁理士の質量という点でもアメリカ側の重厚さを感じる。特許の国家政策への反映そして、プロパテント、アンチパテントという二つの潮流があることも述べられいる。この二つの潮流も時代により変わる。特許権が余り大きくなりすぎれば産業も硬直化して、公衆の利益に反するようになる。知的所有権でグローバリズムが拡大するとその影響は計り知れない。マイクロソフトがあれだけの成長が出来たのもコピー防止の効果と無関係ではないだろう。コピーは自然界でも遺伝子の複製という形で実に正確に行われている。従って、本質的にコピーは禁止すべきものではないだろう。ソフトにしろ、新製品にしろ、普及の初期段階では、コピーが普及を助長する場合が多い。普及してからコピーを取り締まるのも何か不合理さが感じられる。パソコンのソフトコードそのものは、文字数字で書かれている。この万民公有の文字数字を使って無制限の利益を得ることにどれだけの正当性があるのかと思う。いかなるソフトでも製品でも社会の中で機能する産物なのだから自ずと制約があるべきだが、その境界がはっきりしない。現在米国アップルと韓国のサムスンが特許戦争をしているとの報道もある。

毎日新聞東京夕刊は、「知りたい!:アップルVSサムスン スマホ「特許戦争」激化 根底にジョブズ氏の怒り;url=http://mainichi.jp/select/biz/news/20111125dde001020034000c.html(2011年11月25日)」というタイトルで、「販売競争が過熱しているスマートフォン(多機能携帯電話)を巡り、特許訴訟合戦が激化している。日本でも10月、韓国サムスン電子が米アップルの新製品「iPhone(アイフォーン)4S」の販売差し止めの仮処分を申請した。しかし、実は攻勢に出ているのはアップル。背景には、故スティーブ・ジョブズ氏の「怒り」もあるというが--。」、「火種になったのは米グーグルの基本ソフト「アンドロイド」。同社は、サムスンなどのメーカーにアンドロイドを無償提供している。アンドロイド端末を増やすことで、同社の収益源となるインターネット広告を拡大する狙いだ。アンドロイド端末の販売台数はアイフォーンの数倍に達し、中でもサムスンは7~9月に単独でアップルを超えたと見られ、端末販売で稼ぐアップルの脅威となっている。」と報じた。

今日では、生産力の向上で、世界市場はあっという間に飽和してしまう。そのシェアの奪い合いで特許が切り札になって来る。特許訴訟合戦もその業界にとっては追い風なのだろうが、TPPでアメリカの弁理士、弁理士、会計士云々という業界が役務の自由化という事で日本に乗り込んで来ることはないかとう点が気にかかるのだ。ともかく、特許収入は、特許の内容にもよるが、生産設備等への負担をあまりかける必要もなく、特許ビジネスのうま味を味わうと、生産を忘れてしまう可能性もある。物の開発・生産の出発点になる最初の知的生産物に特許の網を掛けてしまい、そこから収益を得る方が、泥臭い生産で利益を絞り出すよりはるかにスマートのように見える。

尚、21世紀知的財産権研究会ホームページには本書事件の判決の翻訳があり、「フェスト社 対 燒結金属工業株式会社

(Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.) アメリカ連邦控訴裁判所 No.95-1066

判決日:2000年11月29日;url=http://www.asahi-net.or.jp/~xf7y-kmt/fest.htm()」というタイトルで、「判決: 均等により侵害されたと判定されたStollとCarroll両特許のクレームエレメントは、Stoll特許の審査とCarroll特許の再審査の過程で関連のクレームに、クレームの範囲を減縮した補正により、追加された。上に説明した如く、Festoは、これらの補正が特許性に関連なくなされたとの説明をしていない。従って、その補正は審査経過禁反言を生じさせた。このような状況下、補正されたクレームエレメントについての均等域は認められない。拠って、それらのクレームエレメントには、均等による侵害は起こり得ない。均等の原則に基づき侵害されたとの該法廷の判決を、:破棄・逆転する。

訴訟費用:各当事者が、夫々自己の費用を負担するものとする。」と報じた。

本書の結論も判決について、どのような効果があるのかは詳述していないように思う。訴訟費用を見ると、この特許裁判は引き分けのようにも感じる。上記WIKIPEDIAの記事を見ると「米国の特許制度は、先発明主義を採用」と特許制度も変わりつつあるようだが、依然サブマリン特許が出てくる法律の抜け道が残っているとの事だ。サブマリン特許は浮上するタイミングを測っているのかもしれない。

京大ホームページは、「iPS細胞技術に関する米国特許2件目が成立;url=http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news7/2011/111124_1.htm(2011年11月24日)」というタイトルで、「京都大学は、iPS細胞研究所(CiRA)の山中伸弥所長(物質-細胞統合システム拠点教授)の研究グループが世界で初めて樹立した人工多能性幹細胞(induced pluripotent stem cell: iPS細胞)に関する特許について、出願を行っています。このたび、4つの遺伝子を用いてiPS細胞を作製する方法に関する米国特許(出願番号12/457,356、特許番号8,058,065)が1件成立しました。 京都大学は米国において、iPS細胞基本技術特許を1件成立させています(8月5日特許査定、11月1日特許登録、特許番号8,048,999)。今回の特許は、これに続き、2件目の米国特許となります。 山中伸弥教授のiPS細胞基本技術に関する特許は、本日までに、日本では3件成立しています。海外では米国に加えて、欧州、南アフリカ、ユーラシア、シンガポール、ニュージーランド、イスラエル、メキシコ、香港で成立しました。」と報じた。

特許もグローバル化が進とその影響力は計り知れないほど大きくなる。自分が注目している京大のiPS細胞に関する特許は米国で2件目が成立したとの事だ。特許競争は公正かつ公開が原則だろう。重要な基本特許が、その技術が陳腐化してからある日突然出て権利を主張されると、それこそだまし討ちになる。米国とはそういう唯我独尊の国なのだろうか。その可能性は残されている。疑念は未だ解消しない。本書でフェスト訴訟事件の推移を見ると、明らかに均等論の修正が行われ、特許権の拡大を制限したものと理解できた。一連の裁判が収束するまで10年以上かかり、その裁判のなかで色々な意見の激突があった。それだけ、この均等論の本質は奥深い物らしい。でも、割り切れば、コピーしようとする側とコピーさせまいとする側という二つの主体の対立でもあろう。それがアップルとサムスンで現に起こっている。フェスト事件の最高裁判決も結局、米国という国家方針が反映されたようだ。国に知的所有権に関する基本戦略がなければ、国際化する特許戦略でも後手にまわるのではないか。

*************************

追記(2015/4/4):「読みかじりの記:「特許のルールが変わるとき 知財大国アメリカを揺るがせた特許侵害事件「フェスト」」 高岡亮一 著 (2002年 日経BP社)(2011年12月 3日 (土))」の記事がランキング10位に入った。このような記事がこの時期にランキング入りする事は全然予想しなかった。読み返しても本の内容は直ぐに思い出せない。ただ当時、TPP交渉は比較的世間の関心が薄いが、日本の将来にとって重要な問題だという見立てをして本書を手にしたのは覚えている。TPP交渉は、一種の秘密交渉とされており、交渉の内容が正確詳細に伝えられていないという懸念が交渉開始から問題視されていた。これは、交渉当局にとっては、非常に便利な口実で、交渉の成果や進展をPRして、期待を待たせるが、合意は先送りされるという、参加国が隠れ蓑として使えるツールに過ぎないのではないかと当時思った。以来、未だいつ合意するかもはっきりしない。ただ、当事国として気を抜くと、いつのまにかババを掴まされているという恐ろしさもあると思う。それが、日本外交の特技に見えてしまうのだ。多分、目先の浮沈しか考えられない政治家は、本気で取り組まない課題ではないか。それが、我が政治家の特技なのかもしれない。

Googleでキーワード「TPP交渉 知的所有権OR知的財産権」を検索(https://www.google.co.jp/webhp?tab=ww#q=TPP%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%80%80%E7%9F%A5%E7%9A%84%E6%89%80%E6%9C%89%E6%A8%A9OR%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9)。

最近のSTAP細胞事件でも、STAP細胞に関して出願された国際特許が科学的発見・発明に伴う利権の側面として存在していたが、その特許に迫る問題を本気で真剣に追及したメディアは少なかったと思う。多分、その英語特許をまともに読める記者もいなかった・少なかったのではないか。

現役時代、外国企業との技術契約で、英文契約書に向き合った事があった。大抵、先方企業が原案をぶつけてくる。ここで、すでに攻めと守りの枠組みができてしまう。大抵、原案は先方企業にとって、最大限有利に書かれているのだ。それを、交渉で少しだけ譲歩させてシャンシャンとせざる場合もある。相手側が出してくる、契約書自体が先方企業の知的所有権の固まりのように感じる事もある。

残念だが、TPP交渉では、交渉相手国からどのような条件が突きつけられているか正確に知らされていないのだ。江戸時代の、不平等条約の二の舞を、その150年以上も後に再度味わう可能性も無きにしもあらずではないか。

*************************

BLOG TOPの 「アクセスランキング」へ飛ぶ

ページ先頭へ飛ぶ

|

| |x

|x

| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);

| 「蚕の蛾の産卵イメージ」=ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);  | ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);

| ローテク実験ビデオ(DL=画像をクリック);